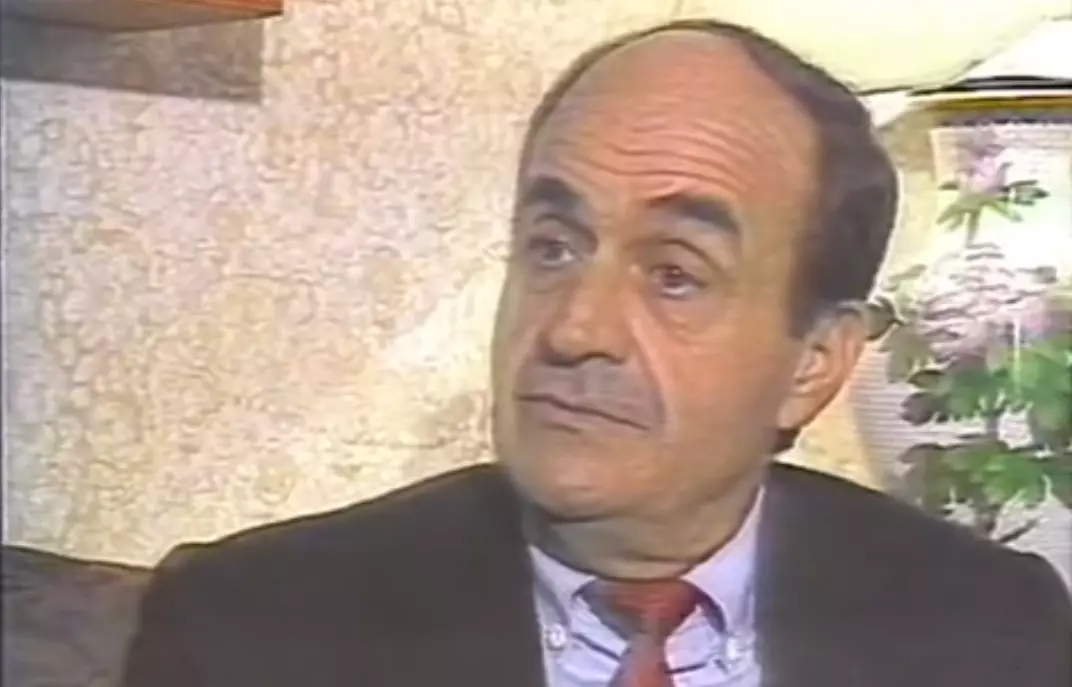

Outremers 360 continue sa série sur les personnalités emblématiques qui ont marqué l’histoire des Outre-mer. Aujourd’hui nous nous intéressons au parcours du Calédonien Jacques Lafleur, ardent défenseur du maintien de son lointain territoire dans la France, mais qui fit des avancées déterminantes en signant d’abord les accords de Matignon avec l’indépendantiste Jean-Marie Tjibaou en 1988, puis ceux de Nouméa dix ans plus tard qui entérinaient une plus grande autonomie de la Nouvelle-Calédonie.

Jacques René Lafleur est né le 20 novembre 1932 à Nouméa, dans une famille influente. Son père, Henri Lafleur, fut sénateur et bâtit une fortune dans l’exploitation du nickel. Une voie toute tracée pour le jeune Jacques ? Pas exactement. Après une licence en droit obtenue à Paris, il revient dans son archipel où il reprend une partie des affaires de son père avec ses frères. Mais il a aussi des ambitions politiques, plus particulièrement maintenir la Nouvelle-Calédonie dans le giron français, à l’heure de la montée en puissance de la mouvance indépendantiste kanak à la fin des années soixante.

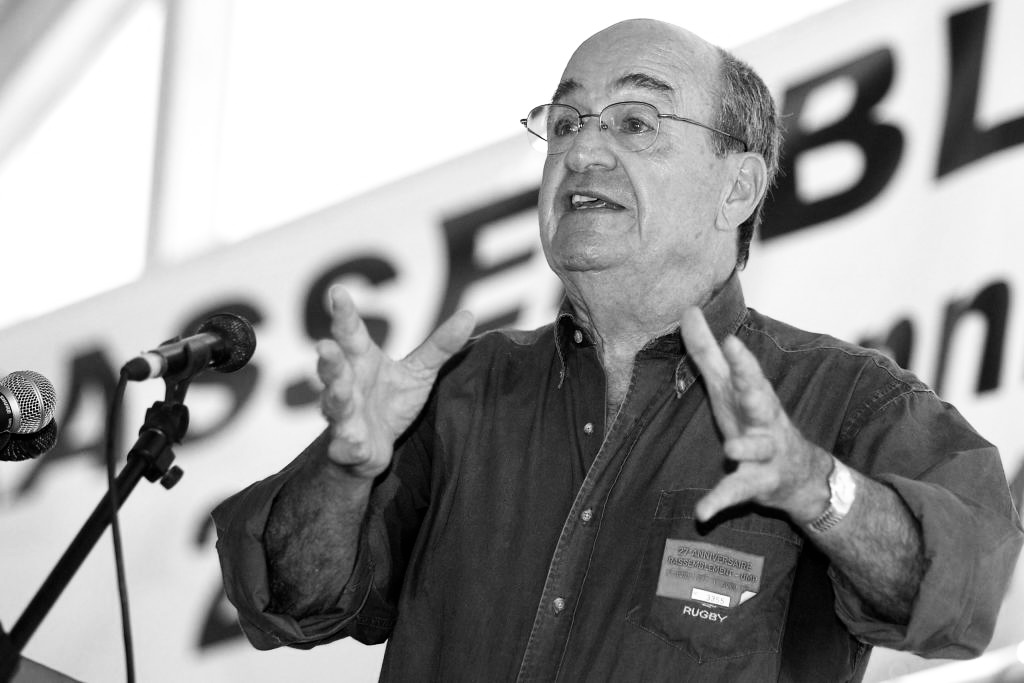

Il entame sa carrière politique en 1972 comme membre du Conseil de gouvernement de Nouvelle-Calédonie. En 1977, Jacques Lafleur fonde le Rassemblement pour la Calédonie (RPC), qui devient un an plus tard le RPCR (Rassemblement pour la Calédonie dans la République). À travers ce mouvement, il réussit à fédérer les formations dites « loyalistes », farouchement opposées à toute idée d’indépendance du territoire, alors que, la même année, les indépendantistes kanak font une percée aux élections municipales.

Un tournant majeur

En 1978, Lafleur est élu député de Nouvelle-Calédonie à l’Assemblée nationale, où il siégera sans interruption jusqu’en 2007 sous les couleurs du Rassemblement pour la République (RPR). Suite à l’élection du socialiste François Mitterrand en 1981, il se fait l’un des champions de l’opposition. Tout bascule au printemps 1988. En avril, un commando du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) fait irruption dans la gendarmerie d’Ouvéa, tue quatre militaires et en prend 27 en otage. Le 5 mai, le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) donne l’assaut pour les libérer, une attaque qui se soldera par 21 morts, dont 19 membres du FLNKS.

Toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie sont sous le choc et prennent conscience de la nécessité de dialoguer. Survient alors un tournant majeur dans la carrière de Jacques Lafleur. Contre toute attente, il participe aux négociations des accords de Matignon en juin 1988 avec Jean-Marie Tjibaou, leader des indépendantistes kanak, et le premier ministre socialiste d’alors Michel Rocard. Ces accords visent à apaiser les tensions violentes qui taraudent le « Caillou » depuis les années 1980. Lafleur accepte un compromis historique et reconnaît la nécessité d’un rééquilibrage économique et social entre Kanak et Caldoches (les descendants d’Européens), contre les conservatismes de son propre camp.

De 1989 à 2004, en plus de son poste de député, Jacques Lafleur est également président de la Province Sud, ce qui lui permet de conserver une main sur les affaires locales. En 1998, il revient sur le devant de la scène nationale en étant signataire des accords de Nouméa, sous l’égide du premier ministre Lionel Jospin. Ces derniers marquent une nouvelle étape dans la transformation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie en ouvrant la voie à une autonomie accrue du territoire avant un référendum sur l’indépendance prévu entre 2014 et 2018.

En dépit de son rôle central, la carrière de Lafleur connaît des revers. À partir des années 2000, son influence décline face à l’émergence de nouveaux leaders loyalistes comme Pierre Frogier. Lors des élections législatives de 2002, il est réélu mais mis en ballottage pour la première fois de sa carrière. En 2004, il quitte la présidence du RPCR et fonde un nouveau parti, le Rassemblement-UMP (Union pour un mouvement populaire), mais ne parvient pas à retrouver son autorité d’avant. La même année, il est sévèrement battu aux élections provinciales… lâché par des membres de son propre mouvement.

Personnage controversé

Jacques Lafleur est dès lors poussé vers la sortie. Les militants du Rassemblement-UMP choisissent Pierre Frogier, devenu député, pour la présidence du parti. Humiliation supplémentaire pour cet homme réputé fier, il perd aux législatives de 2007, pour lesquelles l’UMP ne lui a pas accordé l’investiture. Qu’à cela ne tienne, il se représente aux élections provinciales de 2009, mais ne recueille que 7% des suffrages. À 77 ans, avec une santé déclinante, il décide finalement de se retirer de la vie politique.

Il ne profitera pas de sa retraite. Le 4 décembre 2010, Jacques Lafleur décède d’une crise cardiaque dans sa résidence à Gold Coast, une station balnéaire en Australie, à l’âge de 78 ans. Sa disparition signe la fin d’une époque pour la Nouvelle-Calédonie. Personnage controversé, parfois critiqué pour son autoritarisme, ce négociateur chevronné reste néanmoins une figure incontournable de l’histoire politique du « Caillou », ayant contribué à façonner les institutions actuelles du territoire tout en demeurant un farouche défenseur de l’unité française.

PM

À lire aussi :

► Grandes figures des Outre-mer : Rock Pidjot, premier Kanak élu à l’Assemblée nationale

► Nouvelle-Calédonie : Inauguration d'une salle Lafleur-Tjibaou à l'Assemblée nationale

► Retrouvez l’intégralité de notre série sur les grandes figures des Outre-mer