La passe de Tiputa, véritable rêve pour les touristes en quête d’expériences marines inoubliables, peut devenir un cauchemar pour les dauphins et les scientifiques qui œuvrent à leur protection. Les interactions directes, souvent au cœur d’un écotourisme dévoyé, entre l’homme et la faune sauvage entraînent des conséquences désastreuses, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les plongeurs et l’environnement. Pamela Carzon, docteur en biologie marine, tire aujourd’hui la sonnette d’alarme face à un tourisme intrusif, qui fragilise l’écosystème délicat de Rangiroa et perturbe profondément la vie des grands dauphins. Pour Outremers 360, elle propose des solutions adaptées et en harmonie avec les attentes du territoire, afin de promouvoir un tourisme à la fois durable et responsable.

Présidente et cofondatrice de l’association Dauphins de Rangiroa (DDR), lauréate du premier appel à projets du Fonds Natura Porinetia, soutenu par la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement de la Polynésie française Te Ora Naho, Pamela Carzon consacre depuis 18 ans ses recherches à l’éthologie et à l’étude du comportement de ces cétacés. Son engagement s’articule autour de trois axes majeurs : la recherche scientifique, la sensibilisation des visiteurs et le respect des communautés locales.

La passe de Tiputa : un espace naturel exceptionnel et fragile

La passe de Tiputa, large d’environ 400 mètres et longue de près de 900 mètres, offre des profondeurs entre 14 et 39 mètres. Véritable corridor marin, elle est le théâtre de nombreuses interactions entre dauphins et humains. Chaque jour, plusieurs dizaines de plongeurs et snorkeleurs viennent à leur rencontre, séduits par leur sociabilité et leur présence régulière. Une expérience touristique unique… mais qui n’est pas sans risques à court et long termes.

Pamela Carzon le constate sur le terrain : « Parfois, des plongeurs certifiés pour 20 mètres descendent jusqu’à 40 ou 50 mètres pour observer les dauphins, ce qui crée un vrai chaos sous l’eau quand ces animaux sont présents. J’ai la chance de plonger régulièrement avec une structure qui, en plus de collecter des données, sensibilise sur ce qui se passe réellement. Par exemple, il y a quelques années, on observait beaucoup plus de poissons et de requins gris dans certaines zones. Ce fameux mur de requins gris existe toujours, mais il a radicalement changé d’habitat : autrefois, ils évoluaient entre 15 et 50 mètres de profondeur, aujourd’hui ils se retrouvent entre 20 et 40 mètres, voire plus profond. »

Photo rangiroa-Tiputa-Passe © DR

Ces changements illustrent une modification de la répartition et du comportement des espèces, influencée par la fréquentation humaine. En cinq ans, le nombre de grands dauphins fréquentant cette zone est passé de 30 à 25. La vulnérabilité naturelle de l’atoll, déjà menacé par le changement climatique et la montée des eaux, risque d’accentuer cette baisse déjà amorcée. Pour Pamela Carzon, la question dépasse les seuls enjeux environnementaux : « Dans quelques années, est-ce que ce lieu sera encore habitable ? Et sera-t-il toujours assez attractif pour que les touristes continuent à venir ? Si les dauphins sont trop sollicités, s’ils doivent modifier leur zone de vie, et si pour observer les requins il faut descendre de plus en plus profondément alors que les raies mantas ont déjà disparu de cette zone… Au bout d’un moment, si on continue comme ça, on risque d’atteindre le point de non-retour ».

%20BD.jpg)

Nikki, le dauphin qui a changé la donne

L’interaction entre les dauphins et les plongeurs de la passe de Tiputa est un phénomène relativement récent, et c’est paradoxalement un dauphin lui-même qui en a été à l’origine. En 2007, une jeune femelle grand dauphin, surnommée Nikki, a franchi un cap important : elle s’est approchée suffisamment près d’une palanquée de plongeurs pour qu’un contact physique ait lieu. Les dauphins sont des animaux naturellement tactiles, et Nikki a manifestement apprécié cette interaction.

Rapidement, elle a commencé à revenir régulièrement vers les plongeurs, cherchant ce contact. Son comportement a été observé et imité par d’autres jeunes dauphins, déclenchant un phénomène d’habituation où ces animaux associent désormais les plongeurs à une source de récompense, comme l’explique Pamela Carzon : « Dans les années 2000, certains dauphins, souvent les plus jeunes et explorateurs, tournaient déjà autour des groupes de plongeurs en effectuant des demi-tours, testant peu à peu cette nouvelle forme d’interaction. Nikki, audacieuse et tolérante, a poussé ce comportement plus loin, devenant un exemple dans le groupe. Ces dauphins sont particulièrement adaptables et opportunistes, ce qui explique qu’ils soient souvent ceux qui s’adaptent le mieux, y compris en captivité. Face à un environnement naturel soumis à un tourisme intense, le contact physique est devenu pour Nikki une expérience agréable, qui s’est transformée en conditionnement : elle a vite compris que s’approcher des plongeurs lui apportait un renforcement positif. Ce qui signifie dans le jargon académique, une récompense. Nikki a, pour ainsi dire, donné l’exemple à d’autres dauphins, même si ça peut sembler un peu anthropomorphique »

Malheureusement, ce conditionnement a un revers. Cette familiarité excessive augmente les risques : blessures liées aux bateaux, transmission de maladies, perturbation des comportements sociaux et perte de vigilance naturelle. Les plongeurs eux-mêmes sont exposés à des incidents, parfois blessés ou mis en danger par des comportements imprévisibles des animaux.

Bien que les dauphins soient des animaux sociaux, tous ne réagissent pas de la même façon face à la présence humaine. Certains, plus prudents ou moins audacieux, préfèrent garder leurs distances et éviter les interactions. Ce comportement les pousse à s’éloigner jusqu’à une vingtaine de kilomètres de cette zone, ce qui engendre plusieurs complications, notamment pour l’accès à leurs ressources vitales. Comme l’explique Pamela Carzon : « Ce déplacement pose un réel problème, car la passe de Tiputa est essentielle à leur vie sociale et à l’accès à la nourriture. Instinctivement, les dauphins pèsent le pour et le contre : si les désagréments liés à la fréquentation humaine, la présence constante des bateaux, des plongeurs et le bruit, dépassent les bénéfices, comme la disponibilité de nourriture, ils choisissent de s’éloigner. Ce repli vers d’autres zones fragilise encore davantage leur équilibre écologique et social. »

Harcèlement humain et pollution sonore permanente

Loin de l’image idyllique, la passe de Tiputa s’apparente désormais à un véritable « Far West », comme l’a qualifiée une touriste américaine. À certaines heures, jusqu’à dix ou douze bateaux s’entassent dans cet espace restreint, surfant et poursuivant les groupes de dauphins pour les offrir en spectacle aux touristes. « Souvent, ces bateaux sont même équipés de systèmes sous-marins, donnant l’impression que ces animaux sont harcelés en permanence. Et au-delà de cette présence physique constante, il faut aussi prendre en compte la pollution sonore. En effet, tous ces bateaux génèrent une pollution sonore importante. Or, les dauphins utilisent le son pour s’orienter, se repérer et communiquer. Cette pression sonore est donc particulièrement intense et permanente, non pas de façon ponctuelle, mais bien toute l’année, tous les jours, de tôt le matin à partir de 7h30 jusqu’en soirée vers 19h30. »

Faire appliquer la loi

Face à cette situation alarmante, il est urgent d’adapter et de renforcer les réglementations existantes. Bien que les dauphins soient aujourd’hui classés comme espèces protégées, ces lois restent largement insuffisamment appliquées sur le terrain. Sans surveillance ni sanction réelle, le non-respect des règles perdure, encourageant des comportements irresponsables parmi certains opérateurs touristiques. Pour pallier cela, la mise en place de postes de garde-nature chargés de surveiller, sensibiliser et faire respecter ces règles serait une première étape essentielle. Un contrôle rigoureux, avec des sanctions dissuasives en cas d’infractions répétées, demeure indispensable pour protéger ces écosystèmes fragiles : « Il est essentiel que les règles soient réellement appliquées. Ce n’est pas quelque chose que je défends à la base, mais sans sanctions effectives, même après deux ou trois avertissements, il n’y a aucune dissuasion. » souligne Pamela Carzon

Un espace naturel protégé

Une initiative prometteuse a vu le jour il y a quelques années : la création d’un espace naturel protégé dans le lagon et la zone côtière avoisinante, allant jusqu’à 200 mètres au large. Ce projet, porté par des acteurs locaux et des partenaires institutionnels, vise à protéger les passes et les lieux où les interactions avec les dauphins sont les plus fréquentes. Le comité de gestion regroupe des représentants des pêcheurs, des associations environnementales, des plongeurs et des excursionnistes, cherchant à concilier les intérêts de chacun pour un usage plus durable de cette zone.

Cependant, ce processus est long et parfois conflictuel, car il implique de revoir certaines pratiques touristiques qui ont pris trop d’ampleur, souvent au détriment des activités culturelles traditionnelles des populations locales. La surfréquentation touristique a déjà entraîné une baisse de la biodiversité marine : poissons plus petits, diminution des observations sous-marines. En une vingtaine d’années, ces changements témoignent d’un déséquilibre croissant qui menace l’équilibre écologique, alerte Pamela Carzon : « Aujourd’hui, il est clair que le principe de précaution a été largement dépassé. Pour préserver ces milieux, il faut imposer un frein à la suractivité et revenir à une gestion plus soutenable. Sans cela, c’est toute la richesse naturelle et culturelle qui pourrait péricliter, compromettant non seulement la faune marine mais aussi l’avenir même du tourisme local. La prise de conscience collective est plus que jamais indispensable. »

Retour vers une expérience touristique authentique et durable

On observe aujourd’hui une réelle évolution dans le comportement des touristes : une fois informés de l’importance de respecter les animaux sauvages marins, beaucoup privilégient une observation passive et à distance plutôt qu’une interaction directe. Cette prise de conscience progressive est encourageante et pourrait marquer un tournant vers un écotourisme plus responsable.

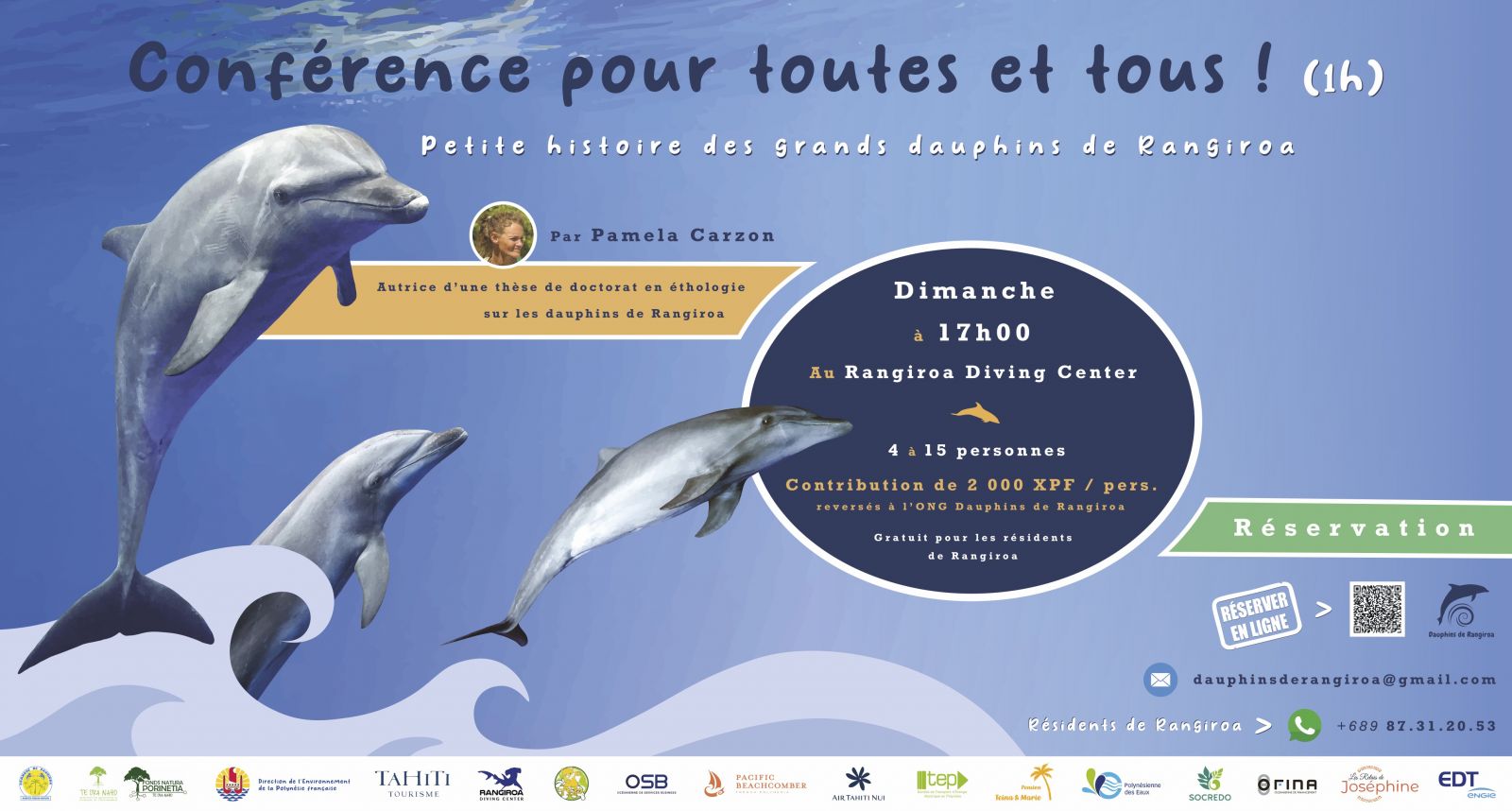

Le centre de plongée, Rangiroa Diving Center, qui héberge l’association DDR, privilégie une approche éthique. Plutôt que de mettre en scène les rencontres avec les dauphins, il privilégie la simplicité de l’observation, offrant ainsi une expérience authentique et durable. Dans cette même logique, les écovolontaires de l’association multiplient les actions de sensibilisation et Pamela Carzon anime une série de conférences hebdomadaires d’une heure, intitulées Petite histoire des grands dauphins de Rangiroa. Ces rendez-vous permettent au public de mieux comprendre l’histoire, le comportement et les enjeux de conservation de ces cétacés emblématiques.

Ce changement de mentalité repose également sur le rôle crucial des guides de plongée. Selon Pamela Carzon, la plupart des visiteurs se contenterait volontiers d’une simple observation à distance des grands dauphins : « Ils sont déjà émerveillés rien qu’en les voyant. » Le véritable problème, ajoute-t-elle, tient moins aux touristes qu’au rôle clé des guides : « Leur comportement et la qualité de leurs briefings sont essentiels. Les guides sont les maillons directs entre l’environnement et le public. »

Volontariat Dauphins | Dauphins de Rangiroa | Polynésie Française

EG