Outremers 360 poursuit sa série «Les Outremers et leurs régions» avec un nouveau territoire dans l'Océan indien: le Mozambique. Entre plages paradisiaques et gisements gaziers gigantesques, le Mozambique incarne à la fois l’espoir et la fragilité. Ancienne colonie portugaise devenue indépendante en 1975, ce pays d’Afrique australe possède une histoire mouvementée, une riche diversité culturelle et des ressources naturelles qui pourraient transformer son avenir. Mais derrière ce potentiel se cachent de multiples menaces : djihadisme, catastrophes climatiques, pauvreté persistante et corruption.

Situé sur la côte orientale de l’Afrique australe, le Mozambique s’étend sur plus de 800 000 km² et possède un littoral de 2 400 km le long de l’océan Indien. Ses frontières s’étirent de la Tanzanie au nord jusqu’à l’Afrique du Sud au sud, en passant par la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi. Traversé par de grands fleuves comme le Zambèze et le Limpopo, le pays bénéficie d’un climat tropical qui favorise une riche biodiversité.

Peuplé de plus de 33 millions d’habitants, le Mozambique est un mosaïque ethnique et linguistique. Le portugais reste la langue officielle, mais le pays compte des dizaines de langues bantoues. La culture mozambicaine reflète une histoire marquée par les échanges africains, arabes et portugais : on la retrouve dans la marrabenta, musique urbaine populaire, ou encore dans les danses et les arts traditionnels comme la timbila (xylophone de bois classé au patrimoine immatériel de l’UNESCO). La cuisine, elle, mêle manioc, maïs, arachides et fruits de mer épicés au piri-piri.

Le pays est divisé administrativement en dix provinces et possède trois villes principales : Maputo – la capitale –, Beira et Nampula. Au croisement de diverses influences (africaines, arabes, asiatiques, portugaises et anglaises), le Mozambique n'a été véritablement colonisé par le Portugal qu'à la fin du xixe siècle. Lisbonne y développa une administration sur la base d'une économie d'extraction, de services et de tourisme.

De l’indépendance à la démocratie : une trajectoire politique contrastée

L’histoire contemporaine du Mozambique commence avec l’indépendance du 25 juin 1975, après une décennie de lutte armée menée par le FRELIMO contre le Portugal. Le pays adopte alors une orientation marxiste-léniniste : nationalisations, planification économique et système de parti unique. Mais dès 1977, une guerre civile éclate entre le FRELIMO et la RENAMO (Résistance nationale du Mozambique), soutenue par la Rhodésie et l’Afrique du Sud de l’apartheid. Ce conflit meurtrier fait près d’un million de victimes et dévaste le pays.

Un tournant majeur survient avec la Constitution de 1990 qui introduit le multipartisme et ouvre l’économie. En 1992, les Accords de Rome mettent fin à la guerre civile. Depuis, le Mozambique a organisé plusieurs élections pluralistes, même si le FRELIMO demeure le parti dominant. Les élections générales du 9 octobre 2024 ont été remportées par le parti au pouvoir depuis l’indépendance (parti Frelimo), qui a obtenu la majorité absolue au Parlement (171 sièges de députés sur 250) et l’ensemble des gouverneurs des provinces. Daniel Chapo (Frelimo) a été élu président avec 65 % des suffrages, devant Venâncio Mondlane (24%). La mission d’observation de l’Union européenne (UE), qui a déployé 150 observateurs sur place, a noté des irrégularités entachant « l’intégrité du processus électoral et la véracité des résultats ». Les résultats ont été contestés par Venâncio Mondlane. Des manifestations se sont tenues à travers le pays entre octobre et janvier. Ces dernières se sont calmées depuis l’investiture de Daniel Chapo le 15 janvier.

Ressources naturelles et potentiel économique

Avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à 23,8 milliards de dollars en 2025, le Mozambique reste à un stade de développement précoce. Selon la Banque africaine de développement (BAD), la croissance devrait remonter, passant de 1,8 % en 2024 à 2,7 % en 2025, puis 3,5 % en 2026, portée par le redressement du secteur extractif.

Le Mozambique dispose de ressources naturelles considérables : charbon, rubis, or, titane et surtout d’immenses réserves de gaz naturel offshore, parmi les plus importantes d’Afrique. L’agriculture reste essentielle à la subsistance de millions d’habitants, tandis que le tourisme, avec ses plages paradisiaques (archipel de Bazaruto, île de Mozambique), ses réserves naturelles et ses paysages variés, attire un nombre croissant de visiteurs.

Le Mozambique est doté d’un potentiel énergétique considérable. Il se classe premier parmi les pays du Southern African Power Pool pour ses capacités énergétiques estimées à 187 000 MW, couvrant l’hydroélectricité, le gaz, le solaire et l’éolien. Le gigantesque barrage de Cahora Bassa fournit environ 60 % de l’électricité nationale, avec des projets hydroélectriques supplémentaires à l’étude

Le pays a connu entre 2000 et 2015 une croissance spectaculaire, atteignant parfois 7 % par an, grâce aux réformes de marché et aux investissements étrangers. En 2023, la croissance, estimée à 6 %, a profité de la bonne tenue du secteur extractif traditionnel (charbon, aluminium, rubis), des services (logistique/hôtellerie), de la production électrique et de l’agriculture, ainsi que de la production à pleine capacité de l’unité d’extraction de gaz naturel et de production de GNL (gaz naturel liquéfié) d’ENI entrée en production en 2022, ce seul projet contribuant à la croissance du PIB à hauteur d’un point de pourcentage.

Pour les 5 prochaines années (2023-2028), le FMI estime que le potentiel de croissance hors secteur extractif est de 4% par an, auquel s’ajouterait un point de pourcentage de croissance du secteur extractif. A partir de 2027, ce dernier facteur passerait à 8-9 points de pourcentage par an, une fois que le projet ENI contribuera massivement aux recettes fiscales prévues et qu’entreraient en production les projets de Total Energies puis d’ExxonMobil. Si ces grands projets de GNL se réalisent comme prévu, le potentiel de croissance de l’économie mozambicaine serait ainsi, selon le FMI, de 13,1 % en 2027 et 12,1 % en 2028. L’exploitation du gaz naturel nourrit aujourd’hui l’espoir d’un avenir plus prospère.

Parmi les principaux partenaires commerciaux du Mozambique, on compte l’Afrique du Sud, les États-Unis, l’Union européenne ainsi que la Chine avec qui un accord de coopération militaire est conclu en 2016.

.png)

Un pays sous pressions multiples

- La montée du djihadisme

Depuis 2017, le nord du pays, notamment la province de Cabo Delgado, est confronté à une insurrection djihadiste. Des groupes armés affiliés à l’État islamique et notamment le groupe Al-Shabab ayant prêté allégeance à l’Etat Islamique, sèment la terreur par des attaques meurtrières, provoquant la mort de milliers de civils et le déplacement de près d’un million de personnes. Après des opérations antiterroristes de grande ampleur menées en 2021, notamment contre les villes de Mocimboa da Praia et de Palma avec le soutien du Rwanda (contingent initialement composé de 2 200 militaires et 800 policiers) puis de la SADC (force régionale SAMIM de 2 000 hommes, dont le mandat a pris fin le 15 juillet 2024), la situation s'était stabilisée : le groupe Al-Shabab a en effet perdu sa capacité de contrôle territorial. Cependant les djihadistes conservent toutefois une capacité de nuisance significative, menant des attaques hebdomadaires dans le Cabo Delgado, la situation sécuritaire reste dégradée. Des attaques terroristes ont été récemment perpétrées, au cours des premiers mois de l'année 2025, dans plusieurs localités et infrastructures touristiques situées dans la réserve spéciale de Niassa et ses environs .Cette insécurité compromet le développement et bloque les grands projets gaziers censés transformer l’économie. Le groupe français Total Energies, qui avait suspendu son projet gazier dans le canal du Mozambique en avril 2021, espérait une reprise des travaux à la fin de l'année 2024.

Lire aussi : Projet gazier au Mozambique: Le géant des hydrocarbures TotalEnergies peut reprendre ses activités à Cabo Delgado

- La vulnérabilité climatique

Le Mozambique est l’un des pays africains les plus exposés aux catastrophes naturelles et il est classé parmi les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. En 2019, le cyclone Idai a détruit la ville de Beira et fait plus de 600 victimes. Plus récemment, en 2024 et 2025, les cyclones Chido et Dikeledi ont frappé le nord du Mozambique, affectant 520 000 personnes. Cyclones, inondations et sécheresses récurrentes aggravent la pauvreté et mettent en péril l’agriculture de subsistance, essentielle pour la population. Le changement climatique accentue cette menace.

Lire aussi : Cyclone Freddy : Au moins 100 morts au Mozambique et au Malawi

- La pauvreté et les inégalités

Malgré ses richesses naturelles, plus de la moitié des Mozambicains vit sous le seuil de pauvreté. Les bénéfices des ressources minières et gazières peinent à profiter à la population. Les inégalités entre le sud, plus développé, et le nord marginalisé nourrissent frustrations et tensions sociales.

Le Mozambique souffre encore d’un déficit structurel en eau potable et en assainissement. En 2015, seulement 47 % de la population avait accès à une source d’eau de base, et à peine 24 % à des services d’assainissement adéquats. En zones rurales, la situation est encore plus dramatique : 32 % seulement disposent d’eau potable et 12 % de latrines améliorées.

Si l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire jusqu’à 12 ans, mais l’accès à l’école secondaire reste limité et souvent payant, ce qui exclut de nombreux enfants issus de familles pauvres. Selon l’Human Rights Measurement Initiative, le Mozambique atteint 100 % de ses objectifs attendus pour l’école primaire (au regard de son niveau de revenu), mais seulement 40,5 % pour le secondaire. Le taux d’alphabétisation reste faible : environ 59 % en 2015, avec un écart marqué entre les hommes (73 %) et les femmes (43 %). Dans les campagnes, beaucoup d’enfants quittent l’école pour contribuer aux travaux agricoles.

- Une position géostratégique sous tension

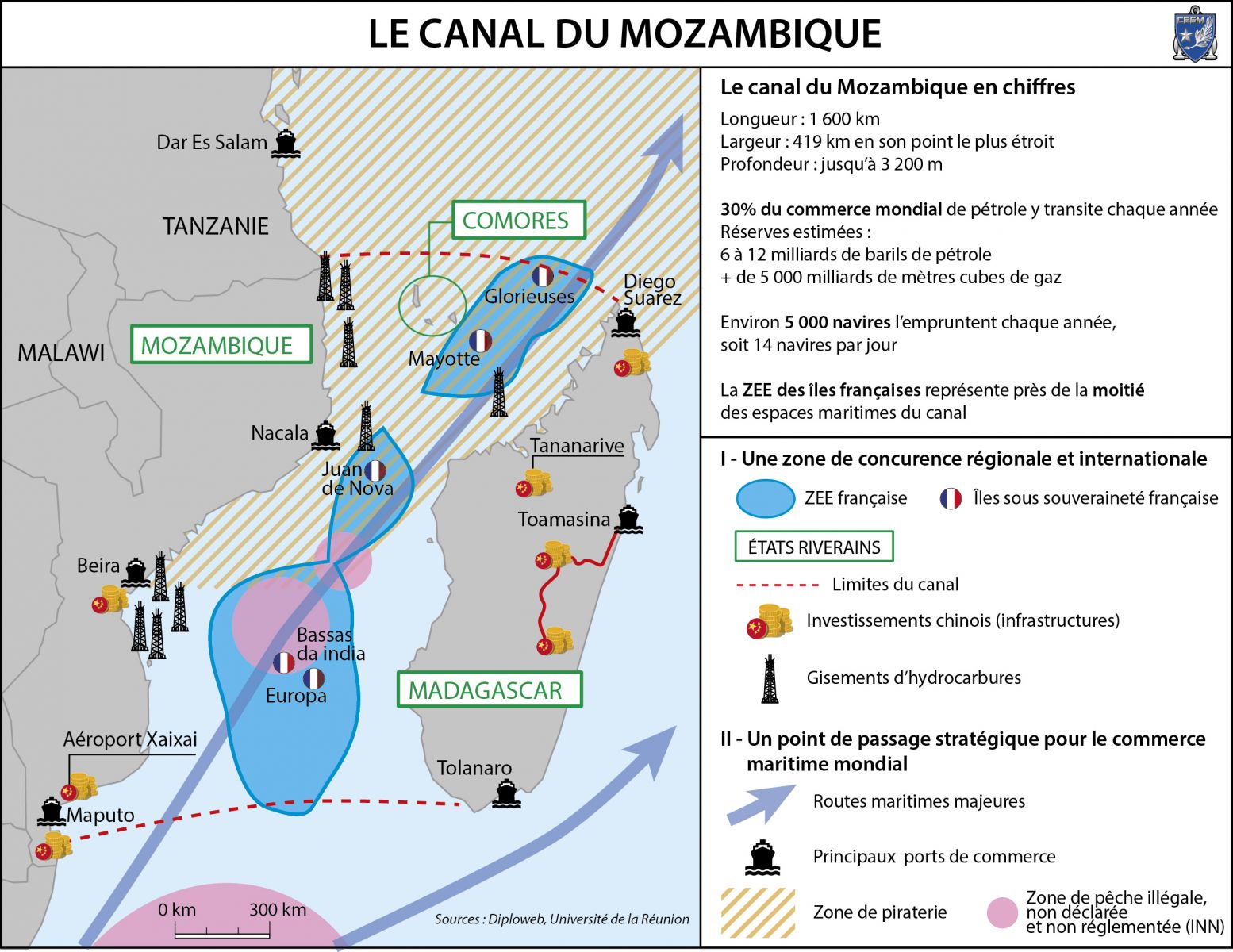

Le Mozambique est aujourd’hui un acteur clé pour plusieurs puissances régionales et globales. Sa situation géographique — tout comme le canal de Mozambique — et son potentiel énergétique en font un pays incontournable pour les stratégies d’influence dans l’Océan Indien. Le canal du Mozambique, long d’environ 1 600 à 1 700 km et large de 419 km à son point le plus étroit, relie l’océan Indien aux routes maritimes du sud de l’Afrique. Il reste une voie incontournable pour le transit des pétroliers venant du Moyen-Orient vers l’Europe et les Amériques.

C'est un marqueur du jeu d'influences géopolitiques entre plusieurs puissances. Les États-Unis, via des initiatives comme la lutte contre la piraterie offshore (notamment près de la Somalie), continuent d’exercer une influence régionale indirecte, en lien avec leurs intérêts stratégiques plus larges dans l’océan Indien. L’Inde insiste sur la sécurité des lignes maritimes de communication (SLOC). Stratégique dans sa doctrine SAGAR (Security and Growth for All in the Region), l’Inde investit et développe sa présence militaire et économique dans cette région, focalisée sur les îles de l’océan Indien Ouest, dont celles dans le canal du Mozambique. La Chine, à travers l’Initiative maritime de la Route de la Soie, tisse des liens économiques et sécuritaires avec les nations riveraines, tout en renforçant sa posture navale au-delà de l’Asie. Même si une base officielle n’existe pas dans le canal, Pékin développe une influence via les échanges commerciaux et portuaires.

La France joue un rôle structurant dans l’Océan Indien occidental par le biais de sa présence territoriale (La Réunion, Mayotte, îles Éparses) et de sa politique maritime, inscrite dans ses stratégies Indo‑Pacifique. Les collectivités de Mayotte et de La Réunion ont également mis en place plusieurs projets de coopération avec Maputo dans diverses domaines comme l'économie, la culture et environnemental.

Lire aussi : Coopération régionale à Mayotte : signature des premières conventions du programme INTERREG VI – Canal du Mozambique

Lire aussi : Coopération régionale : Le Parc naturel marin de Mayotte entérine une convention de partenariat avec le Mozambique

Le canal du Mozambique est ainsi devenu un carrefour stratégique où convergent les intérêts de grandes puissances en quête de contrôle maritime, d’accès à des ressources, et de positionnement géopolitique dans l’océan Indien. Cependant, les défis intérieurs — instabilité politique, recul économique, insécurité — fragilisent la capacité à peser de manière autonome sur les grandes scènes diplomatiques. Le Mozambique, en quête de stabilité, se trouve au cœur d’un jeu d’influences internationales complexes. Volonté de coopération, dépendances sécuritaires et économiques, et risques politiques internes y dessinent une scène diplomatique à la fois riche et précaire.