On en parle que très peu, et pourtant, aux confins occidentaux de l’Indopacifique, les Îles Éparses, territoires sous administration française, sont au cœur des enjeux sécuritaires, géopolitiques, maritimes, scientifiques et environnementaux du Canal du Mozambique, de l’océan Indien, de l’Afrique de l’Est et de l’Asie. Revendiquées par Madagascar ou l’île Maurice, la France a, une nouvelle fois, réaffirmé sa souveraineté sur ces « terrae nullius » tout en tentant de trouver des compromis à travers la cogestion… Une expertise de Fabrice Folio, directeur du Département Géographie à l’Université de La Réunion.

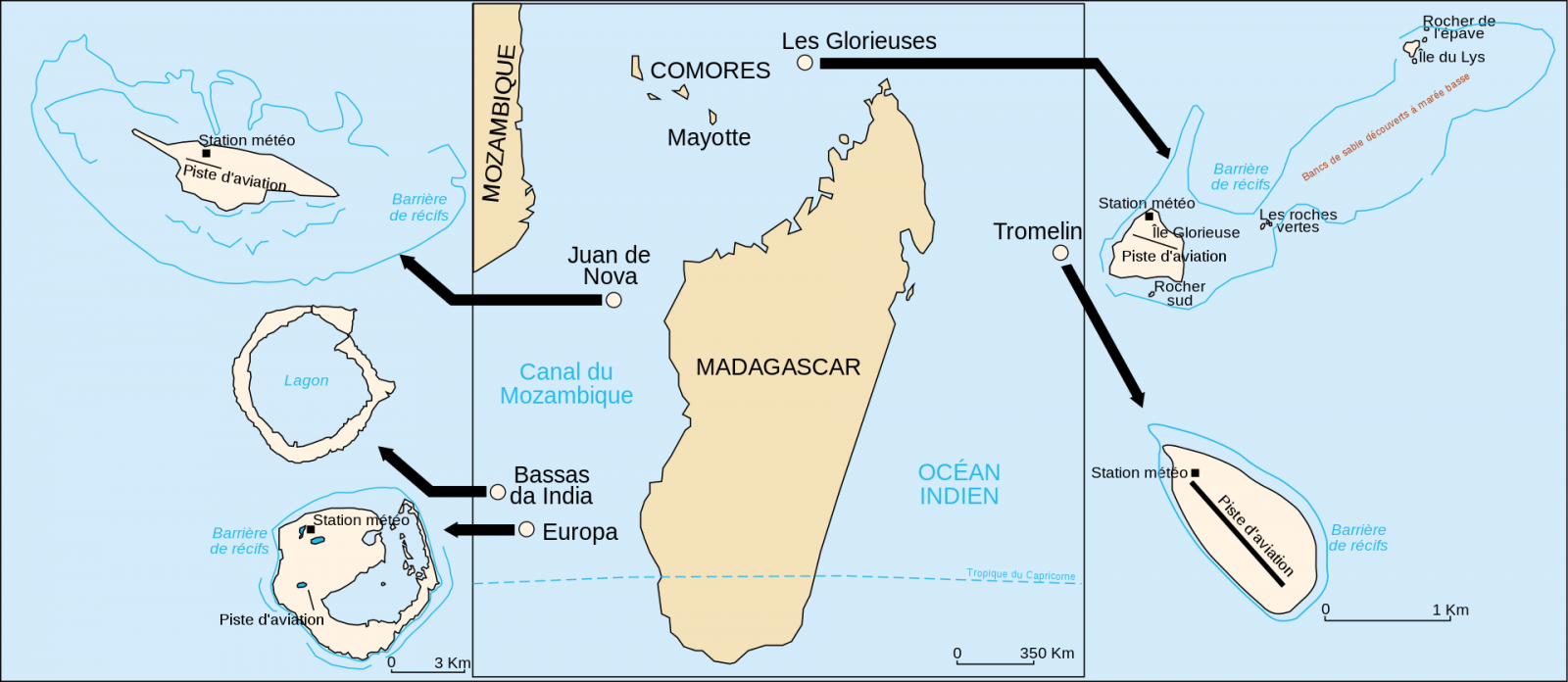

Les îles Éparses se situent entre 10 et 25° de latitude Sud, dans le sud-ouest de l’océan Indien. Quatre d’entre elles -respectivement les Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa- constituent un chapelet d’îles qui s’égrènent du nord au sud le long du Canal du Mozambique, vaste couloir maritime d’environ 1 600 km de long, encadré par l’archipel des Comores au Nord, Madagascar à l’est et le Mozambique à l’ouest. La cinquième, Tromelin, se trouve plus à l’est, au nord-est de Madagascar.

Ces îles ont un substrat corallien et peuvent être assimilées à des atolls, des atolls surélevés ou des bancs coralliens, aux noms flirtant avec l’altérité, le lointain, le mystérieux… Leur surface cumulée -le total n’excède pas 43km2- est très modeste, oscillant entre 1 km2 à Tromelin et 28 km2 pour Europa. L’atoll de Bassas da India est même presque entièrement recouvert à marée haute.

Ce décor de carte postale cache un milieu qui peut se révéler hostile, si l’on raisonne en termes de ressources limitées et de présence d’eau potable (la nature essentiellement calcaire des sols ne permettant pas une bonne rétention des eaux de pluie). Il n’y a dès lors pas de population autochtone présente -on se remémore l’épisode tragique des esclaves de l’Utile à Tromelin.

Par le passé, ces îles ont été exploitées pour leurs maigres ressources : on peut citer le guano, le coprah (de manière intermittente), ainsi que des mines de phosphate à Juan de Nova. Cette dernière île (associée aussi à l’aéronautique suite à nombre d’atterrissages forcés survenus) a sans doute connu l’occupation la plus forte, jusqu’en 1970-72 en ce qui concerne l’activité minière (mais qui est demeurée plutôt limitée).

Lire aussi : Îles Éparses : Jean-François Carenco met en avant une coopération scientifique entre la France et Madagascar

Nous sommes en présence d’îles sous administration française. Est-ce des « confettis de terres » ou des « territoires résiduels de la République », comme on a pu l’entendre ici et là dans des formulations journalistiques, politiques ou académiques ? Les îles Éparses font partie depuis 2007 des TAAF (les Terres Australes et Antarctiques Françaises). Elles sont associées à l’Union européenne en tant que PTOM, les Pays et Territoires d’Outre-mer. Pour l’Europe, avec la France en tête de pont, leur situation est éminemment stratégique. Elles sont aujourd’hui au croisement de toutes les attentions.

Rappelons que les personnes autorisées à séjourner sur ces îlots, de manière éphémère, sont avant tout des militaires et des scientifiques. La France y a mis en place des équipements : stations météorologiques -aujourd’hui automatisées-, pistes d’atterrissage et des bases pour les gendarmes et militaires (du FAZSOI – Forces armées dans la Zone-sud de l’océan Indien) ainsi que pour les scientifiques (où l’on effectue notamment des recherches sur les effets du dérèglement climatique).

De même, la difficulté d’accès tout au long de l’histoire a induit un isolement qui a instauré de véritables sanctuaires de biodiversité. La France mise beaucoup sur la création d’aires naturelles préservées : citons ici la Réserve naturelle nationale de l’archipel des Glorieuses établie en 2021 (par ailleurs l’un des points chauds de la biodiversité marine du globe). Cela a un double intérêt : le versant écologique certes ; ainsi que celui d’une emprise géostratégique qui lui permet d’y ancrer sa présence.

Sur place, les enjeux se posent moins en superficie terrestre qu’en zone maritime dite Zones Économiques Exclusives (ZEE), soit ces étendues (de 200 milles marins, 370 km) entourant les espaces émergés et sur lesquelles un État détient l’exclusivité des ressources. On évoque ainsi le concept géographique de « maritimisation », c’est-à-dire de nouvelle géopolitique des océans, aussi cruciale de nos jours que la géopolitique terrestre.

Si les îles Éparses sont de taille réduite (43 km2 de surface émergée additionnée), elles attribuent à la France une ZEE d’environ 640 000 km², contribuant au fait que celle-ci se hisse au deuxième rang des puissances maritimes mondiales derrière les États-Unis. Cet espace maritime est riche en ressources halieutiques (la pêche ou « or bleu ») et minérales (métaux rares stratégiques, réserves d’hydrocarbures), aussi bien dans les eaux que dans le sous-sol. Le Canal étant une route commerciale maritime majeure, la maîtrise des îles lui confère enfin un contrôle stratégique et un rôle de vigie.

Toute cette zone cristallise des tensions politiques locales. Les territoires que sont les îles Éparses et leurs eaux environnantes sont revendiqués depuis les années 1970 par les autorités malgaches. Les tensions et tractations diplomatiques perdurent. Les îles ont été associées administrativement à Madagascar lorsque la Grande île est devenue colonie française en 1896. À l’aube de l’indépendance (en 1960), elles ont été rattachées au Ministère des Outre-mer.

Madagascar conteste cette souveraineté : pour elle le processus de décolonisation s’avère incomplet. Saisies en 1976 par le Président Malgache, les Nations Unies, par deux résolutions non contraignantes en 1979-1980, ont invité l’État français à rouvrir le dossier. Cela n’a pas fait évoluer la position de la France qui met en avant les ressorts de l’antériorité en termes de mise en valeur, l’absence de peuplement (terrae nullius) et les ressources ainsi que la position éminemment stratégique actuelle.

À noter que les Comores revendiquent également les Glorieuses (et le banc du Geyser) en lien avec sa revendication sur Mayotte. Enfin Tromelin, la 5ème île, est réclamée par Maurice ; elle fut à un moment sous juridiction de l’île de France (ex-Maurice) en 1810 et de l’île Bourbon (ex-Réunion) en 1814. Les velléités mauriciennes actuelles reposent sur une traduction controversée du Traité de Paris.

Lire aussi : Madagascar : la France réaffirme sa souveraineté sur les îles Eparses

Quels sont les enjeux que l’on peut mettre en exergue ? La sécurité est l’un des objectifs affichés par tous les acteurs présents. Car la spécificité de ce bras de mer est que tout en étant l’un des lieux majeurs de l’économie mondialisée, il est aussi une plaque tournante de l’économie grise ou antimonde (Brunet, 1998), et ce à la lecture des risques de piraterie maritime (côtes de la Somalie), du terrorisme djihadiste au nord du Mozambique, de la pêche illégale sans oublier les trafics illicites en tout genre (bois, drogues) ainsi que les flux migratoires clandestins (entre Anjouan et Mayotte).

Qui plus est, la région est un théâtre de rivalités géopolitiques internationales. Celles-ci se nouent à une échelle mondiale entre superpuissances, dans une géopolitique en mutation, se rééquilibrant via l’émergence du « Sud global » (terme au demeurant équivoque). Des espaces du Nord et des Sud(s), s’y rencontrent, s’opposent, s’allient, de manière circonstancielle. Ce jeu d’influences s’apparente à des « frottements géopolitiques ».

Cela oblige la France, puissance historique, à tenter de trouver des compromis et des modus operandi avec les États attenants qui contestent localement sa présence. Via la COI (Communautés des États de l’océan Indien) qui existe depuis 1984, elle collabore avec les pays riverains. Concernant le sujet des îles Éparses, la cogestion reste ardue à établir. Une commission mixte a été mise en place avec Madagascar et les requêtes malgaches se sont depuis diversifiées.

Au final, la France met en avant son expertise dans au moins trois registres : apporter les moyens et logistiques pour gérer et sécuriser cette zone face à la montée des périls ; permettre la bonne marche de la recherche scientifique et la préservation du riche patrimoine naturel ; le tout dans un rôle d’équilibre, de stabilité, qu’elle tient à assumer entre les deux colosses -et rivaux- chinois et indien. La logique semble par conséquent de travailler de gré à gré avec les États locaux, par le biais de programmes de coopération concrets, la question du statut crispant irrémédiablement les positions.

Finalement, durant longtemps éloignées de la couverture médiatique et des âpres débats politiques, les îles Éparses dans le sud-ouest de l’océan Indien revêtent à présent une importance stratégique incontournable. Cette région représente l’extrémité occidentale du concept d’Indopacifique mais elle n’y est nullement en marge. En élargissant le champ, rappelons les termes de Joseph Nye, théoricien des relations internationales : pour lui, l’océan Indien est le lieu d’expansion géopolitique et de rééquilibrage, « the balance of power ».

En élargissant la focale, se trouvent effectivement ici les USA -via la base militaire de Diego Garcia au nord, qui resterait à bail pendant au moins quatre-vingt-dix-neuf ans, en vertu de l’accord de 2024 et du traité de 2025 conclus entre Maurice et le Royaume-Uni sur la rétrocession des îles Chagos-, la Chine, l’Inde, la France comme précisé, sans oublier aussi la Russie, tous engagés dans des rapports en tension. Comme l’avait anticipé l’officier de la marine américaine Alfred Mahan au 19ème siècle : « la puissance qui dominera l’océan Indien contrôlera l’Asie et l’avenir du monde se jouera dans ses eaux ».

Fabrice Folio

Directeur Département de Géographie

CREGUR OIES

Université de La Réunion