Une enquête intitulée « Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer. Cartographie des inégalités », vient d’être publiée conjointement par La Mutualité française, l’Institut Montaigne et l’Institut Terram qui se sont associés pour la réaliser. Le constat est sans appel : près de 40% en moyenne des jeunes des départements et régions d’Outre-mer (DROM) souffrent de dépression, avec des pics inquiétants en Guyane, en Martinique et à Mayotte. Des taux très supérieurs à ceux de l’Hexagone.

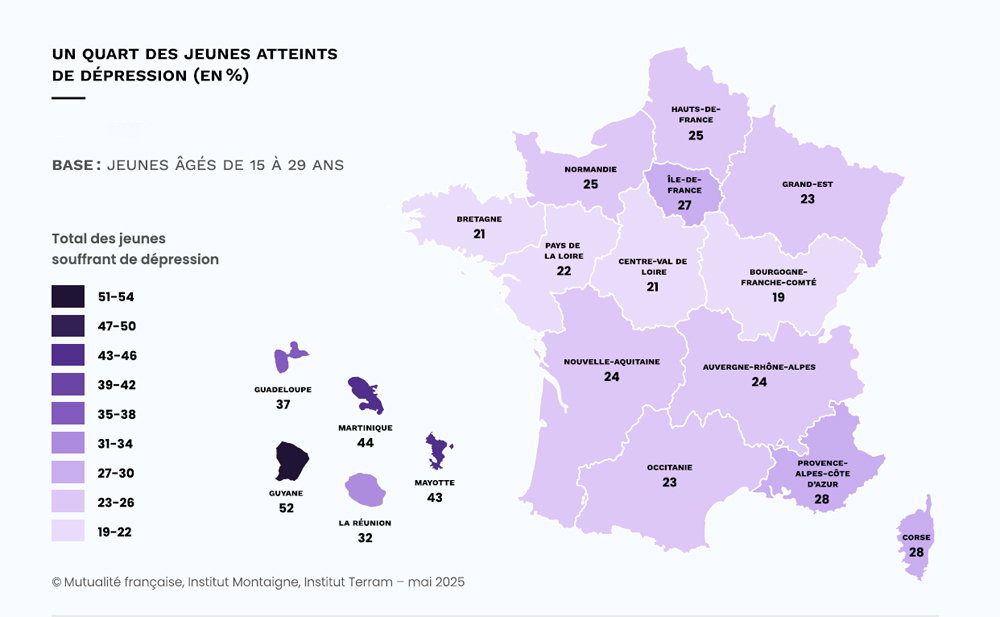

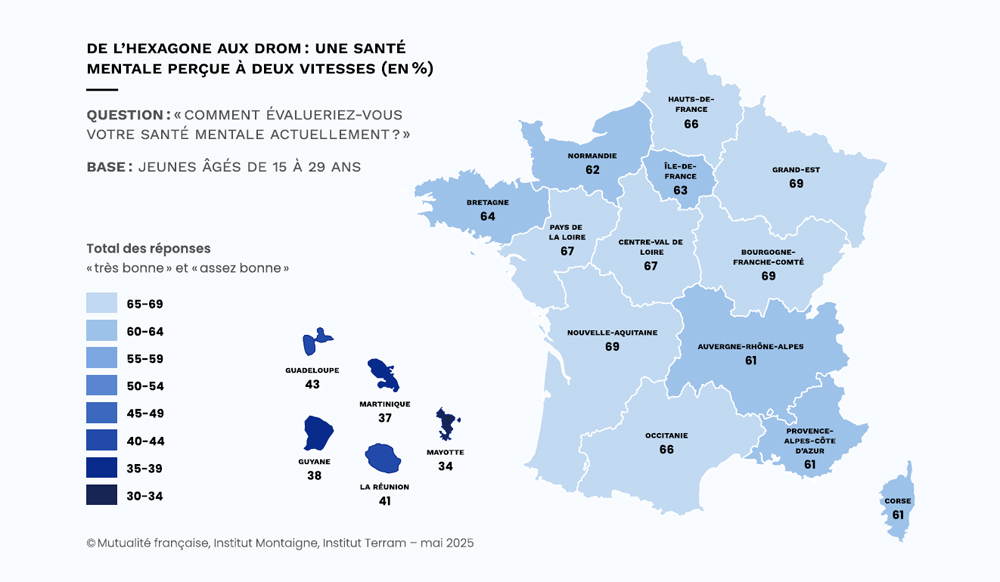

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme « un état de bien-être qui nous permet de faire face au stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté ». Mais qu’en est-il aujourd’hui ? En France, une personne sur cinq souffre chaque année d’un trouble psychique. Dans les Outre-mer, les chiffres sont particulièrement inquiétants, d’après le rapport : en moyenne, 39% des jeunes des DROM sont victimes de dépression, des niveaux largement supérieurs à l’Hexagone où les proportions varient entre 19% et 28%. (Au niveau méthodologique, environ 120 jeunes âgés de 15 à 29 ans ont été interrogés dans chacun des DROM).

« Plus d’un jeune sur deux en Guyane (52%) est concerné, 44% en Martinique, 43% à Mayotte », poursuit le texte. « À cette détresse s’ajoute un fort mécontentement à l’égard des services publics (santé, éducation, transports) : 43% des jeunes Ultramarins se déclarent insatisfaits des services essentiels, soit plus du double de la moyenne nationale (21%) ». De ce fait, la santé mentale ne peut être considérée sans une attention portée « aux inégalités sociales et spatiales d’exposition et d’accompagnement ».

L’enquête constate ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes en général ne se répartissent pas de manière homogène sur l’ensemble du territoire. Certains cadres de vie, bien qu’agréables ou perçus comme sécurisants, peuvent néanmoins souffrir d’un manque de ressources essentielles — services publics, moyens de transport, espaces de sociabilité — et engendrer un isolement discret mais réel. Cette dualité territoriale est particulièrement accentuée dans les DROM, où les conditions de vie précaires se manifestent avec une intensité notable. Le niveau d’insatisfaction concernant les services fondamentaux est nettement supérieur à celui observé dans l’Hexagone.

« En matière d’accès aux loisirs, à la culture ou au sport, l’écart est tout aussi frappant : 37% des jeunes des DROM jugent l’offre locale insuffisante, contre 16% en métropole », précise le rapport. Ces écarts soulignent la nécessité d’une attention spécifique portée aux zones cumulant plusieurs formes de précarité territoriale — faible présence institutionnelle, isolement géographique, rareté des débouchés économiques — et d’une approche à une échelle plus rapprochée, communale voire infra-communale, là où les inégalités d’accès aux ressources prennent forme concrètement.

« Ces dynamiques croisées dessinent un véritable cercle d’accumulation des vulnérabilités. Les fragilités individuelles s’enracinent et se renforcent dans des contextes territoriaux plus ou moins protecteurs. (…) Autrement dit, l’état psychique des jeunes est indissociable de leur ancrage territorial : les inégalités spatiales ne se contentent pas d’accompagner les souffrances mentales, elles les structurent, les intensifient, et conditionnent largement les ressources disponibles pour y faire face », souligne l’étude.

Qu’en est-il des recours aux soins ? Les territoires où le mal-être des jeunes s’exprime le plus fortement ne correspondent pas nécessairement à ceux où les dispositifs d’accompagnement sont les plus mobilisés. C’est notamment le cas dans les DROM, dont la situation contraste avec celle de l’Hexagone. Ces régions sont souvent confrontées à une accumulation de vulnérabilités : précarité socio-économique, chômage élevé, inégalités dans l’accès au logement, et insuffisances infrastructurelles. Autant de facteurs qui peuvent accentuer le sentiment d’isolement ressenti par les jeunes. Dans les DROM, « ils sont 58% à déclarer ressentir un tel état, contre 41 % des répondants en moyenne ».

Malgré des indicateurs d’autoévaluation de la santé mentale particulièrement préoccupants, les jeunes d’Outre-mer sollicitent moins les professionnels de santé (psychologues, psychiatres, médecins généralistes, infirmiers, etc.) et expriment plus rarement le besoin de le faire. Près de 47% d’entre eux déclarent n’avoir jamais ressenti le besoin de consulter, contre 40% en moyenne nationale. Par ailleurs, seuls 30% ont évoqué leur santé mentale avec un professionnel, comparativement à 38% dans l’ensemble du territoire. D’après l’enquête, « cette situation masque cependant des disparités notables entre les différents territoires ultramarins : 34 % des jeunes ont déclaré avoir consulté un professionnel en Martinique, contre seulement 26% en Guyane et 27% à Mayotte ».

Dans tous les cas, en cette année où la santé mentale a été désignée Grande Cause nationale, le rapport appelle à « faciliter l’accès aux soins, en améliorer la lisibilité et en limiter les coûts, renforcer les actions de prévention et de sensibilisation, mieux diffuser l’information, mais aussi développer des leviers de bien-être au quotidien, tels que le sport, la culture ou les activités de sociabilité ».

PM